作者:陳偉成博士

導言

「告訴我,我會忘記;教我,我會記住;讓我參與,我會學會」—本傑明–佛蘭克林(Benjamin Franklin)

我是一名電機工程顧問,我的工作是為消防局、學校和辦公室設計電路並監督安裝工程。但我也在教會、大型會議和神學院中教授工作神學。我既研究過從上而下的神學,也研究過從下而上的神學。我更傾向於後者。讓我來解釋一下原因。

神學「Theology」一詞來源於兩個希臘單詞。「Theo」意為上帝,「Logos」意為知識。正如英國清教徒威廉-珀金斯(William Perkins)在十六世紀簡單而崇高地將神學定義為 「一門永遠受祝福有關生活的科學」[1],神學是一項認識上帝的知識的活動。這個定義表明基督徒的生活是神學的表現,並且神學應當與生活整合。它還表明,上帝可以在生活中被認識,這有時也被稱為屬靈生命。中國神學家余達心認為:「我更加深信,神學不是高深莫測的學問,而是敬虔生活的實踐。它的目的是使人更接近上帝的心。」[2]然而,在西方神學傳統中,神學似乎只局限於知識活動,與日常生活脫節,神學學科也因此被撕裂。

在大多數神學院中,神學教育往往專注於系統神學、靈修神學、歷史神學和實踐神學,各司其職。然而,一些西方神學家對神學教育中不同學科之間的分離表示擔憂。正如派克(J. I. Packer)所說:「我想安排一場聯姻。我希望我們的系統神學能夠作為我們靈修的一個要素來實踐,我希望我們的靈修能夠被視為我們系統神學的含義和表達,就像倫理學已經被視為的那樣,至少是被有洞察力的人所視為的那樣」。[3] 這種聯姻是關於正確的頭腦知識(orthodoxy)、正確從心而發的激情(orthopathy)–正確的生活表達(orthopraxy)–敬虔的實踐的重新結合。西方傳統的神學建構方式從上帝的啟示出發,在很大程度上是抽象的、理性主義的和二元論的,無論是形而上學的(如屬靈–與屬物質)還是認識論的(主體–與客體)[4]。這種方法被稱為「從上而下的神學」。在不貶低以上帝的啟示和旨意為出發點的神學價值的同時,還有另一種構建神學的方法叫「從下而上的神學」。這種方法從生活開始,從工作場所和教會的具體經歷開始。本文正是要提出這種方法。

事實上,這種 「從下而上」的方法更符合東方的思維模式,即具體、整體而非二元論的思維模式。[5]從下而上的神學不是從抽象的概念或教義開始,而是從人們生活的具體現實開始,然後探索上帝在這種情況下的旨意,所有這些都能使人經歷上帝。因此,在本文中,我們將首先研究和評估從上而下的神學方法。其次,我們將界定什麼是從下而上的神學。最後,我們將介紹一種新的神學思考方法,即在日常生活中從下到上進行神學反思的案例研究方法。

什麼是 「高高在上」的神學?

不用說,這是西方世界最常見的學習神學的方法。神學主要源於從上而來的資源。概括地說,基督教傳統承認四個主要來源:1.聖經,2.理由,3.傳統,4.經驗。神學教育試圖在裝備神學生的過程中整合這些資源。正如我們將看到的那樣,這四種來源在從下而上的神學教育中具有優先權,但重要的是,它們的出發點不同。[7] 大多數神學院和聖經學院都採用這種從上而下的方法,從上帝的啟示–《聖經》開始 。米勒德-埃裡克森(Millard Erickson)將神學任務定義如下:

神學是人類努力分析、研究和解釋《聖經》中上帝的真實啟示,並將其組織成一個完整的信仰體系,在當代文化中,用當代語言和思維模式來論述上帝。真理得以表達和傳播[8]。

這種從上而下的方法強調神學建構過程中的知識能力和上帝啟示的優先性;因此,埃裡克森還提出了以下神學建構步驟:

步驟 1.收集聖經素材

步驟 2.統一聖經素材

步驟 3.分析《聖經》教導的意義

步驟 4.研究歷史處理方法

步驟 5.諮詢其他文化視角

步驟 6.確定教義的本質

步驟 7.《聖經》以外來源的光照

步驟 8.教義在當代的表達

步驟 9.制定中心解釋主題

步驟 10.主題分層[9]

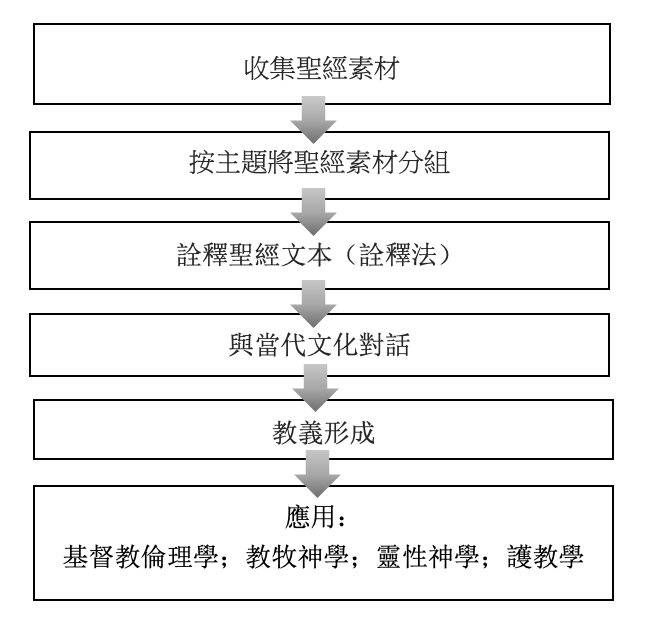

我們稱之為 「從上而下」的傳統神學方法,它以上帝的啟示為起點。神學家們通過解釋《聖經》資料並與當代文化和教會傳統對話,來發展出每條基督教教義的基本定義和含義。這個發展神學的過程可以用圖 A 來表示。

圖A

圖 A 展示了這種傳統的方法,這種方法有很多優點。例如,它具有系統性。從聖經開始到教義,所有教義的表述都可以按照這些步驟來構建或教授。有邏輯、有條理地教授和學習神學,有助於學生掌握每個神學主題的教義內容。因此,神學院課程的系統神學教科書經常使用這種方法。這種方法幾乎可以覆蓋所有重要的神學主題:[10]

- 上帝的話(上帝的啟示)的教義

- 上帝的教義(神論)

- 人的學說(人類學)

- 基督與聖靈的教義(基督論與聖靈論)

- 救贖應用學說(救恩論)

- 教會教義(教會論)

- 未來學說(終末論)[11]

由於這種經典方法可以涵蓋所有主要的神學主題,神學院可以利用這種方法系統地教授基督教信仰。它尤其適合課堂教育。

然而,這種從上而下的神學方法並不是唯一的神學方法,也可能不是最好的神學方法。正如我們將要看到的那樣,由下而上的神學,也就是從工作場所、事工或家庭中的真實情況出發,這就要求我們也有從上而下的神學,藉此來反思案例。但讓我來解釋一下為什麼我們兩者都需要。首先,這種從上而下的方法是理性和符合邏輯的,在很大程度上依賴于個人的智力。這種智力與西方哲學密切相關。它屬於從上而下的直線思維模式,而不是同心向上的螺旋式思維模式。亞洲神學家Simon Chan指出,西方思想是直線性的,而東方思想是非直線性的。[12] 在西方學習神學的方式中,學生實際上必須經過西方哲學的洗禮,才能理解上帝對世界、教會和人的旨意。希望這個人能夠認識上帝。

其次,這種方法可能具有很強的學術性和知識性,因此有人可能只停留在訓詁辯論上,而不深入到生活應用中。正如沃爾夫(Volf)所承認的,我們神學家有時在教學和寫作時,似乎已經做了深入研究,而忽略接觸人類日常生活中的 「不潔淨」[13]。在神學院的教室裡,實際應用的部分常常被忽略。將所學應用到生活中是學生的責任。這種方法造成了基督教信仰和生活不融合的傾向。這可能與西方哲學傳統的二元論性質有關,它將人的生活和信仰分割開來。神學家常常把神學當作是一門嚴格意義上的理論科學來研究,從而造成了神學與 「現實 」生活無關的感覺。神學教育者只需要看看他們的畢業生、教會或宗派,就能找到這種分裂的證據。

最後,如果神學院的學生學習神學(系統神學),他/她就應該成為一個認識上帝並善待他人的人。然而,在完成了幾個學期的系統神學課程後,為什麼學生還必須學習基督教倫理學(如何與他人相處)和屬靈神學(如何與上帝建立關係)呢?因此,一群神學院教授聚集在一起,討論神學教育如何裝備學生,使他們能夠將在學校學到的知識與現實生活中的問題聯繫起來,並在事工中做出有神學依據的決定。這些神學院教授編輯了一本名為《將工作融入神學教育》的書。其中一位編輯指出,神學教育與牧養實踐缺乏整合會付出高昂的代價。它反映在我們每天在教會中看到的個人、教會和系統性的混亂。有沒有一種做神學的方法可以將信仰與生活結合起來?關於這個問題,我們現在必須轉向「從下而上 」的神學方法。

什麼是 「從下而上 」的神學?

相比於從上而下的方式做神學,還有另一種方式來構建神學:從下而上的方式是從生活作出發點。然而,人們對從下而上的神學存在誤解。由於這種方法不是從上帝的啟示開始,而是從生活情況開始,人們可能會把這種方法與神學的另一個分支–自然神學聯繫起來。「自然神學」是根據上帝的客觀啟示,如自然、歷史和人的理性來獲得對上帝的認識的一種方法。換句話說,從下而上的神學有時會與沒有聖經根據的「自然神學」相混淆[17],但從下而上的神學並不是沒有聖經根據的神學;這種方法以日常生活問題作為神學和聖經反思的起點。

《酒吧神學:薯條和啤酒也是聖餐》一書就是這種方式的一個例子[18]。作者們每週五晚會接管澳大利亞的一家酒吧,讓他們的許多朋友講述自己的故事,從聖經和神學角度反思他們的旅程:移民、醫療工作者、房地產經紀人等等。在這本書中,愛琳-亞歷山大(Irene Alexander)和查理斯-林格瑪(Charles Ringma)將酒吧神學定義為 「平信徒 」神學–基層的、從下而上的。神學通常被視為只是專業的從上而下。與此相反,這種神學是由有信仰的普通人根據他們的宗教和聖經價值觀來談論他們的生活。事實上,酒吧裡的神學是自由流動的神學。演講者不受意識形態的限制。作者認為,這種神學具有見證的特徵[20]。他們的故事是尋找人生神學意義的起點。亞歷山大和林格馬還補充說,酒吧神學更具辯證性。演講者不會提出一些整齊劃一的神學體系。相反,他們談到了在處理模糊問題時與問題的掙扎。他們的神學是 「在路上發展中 」的神學,而不是到達目的地的神學。

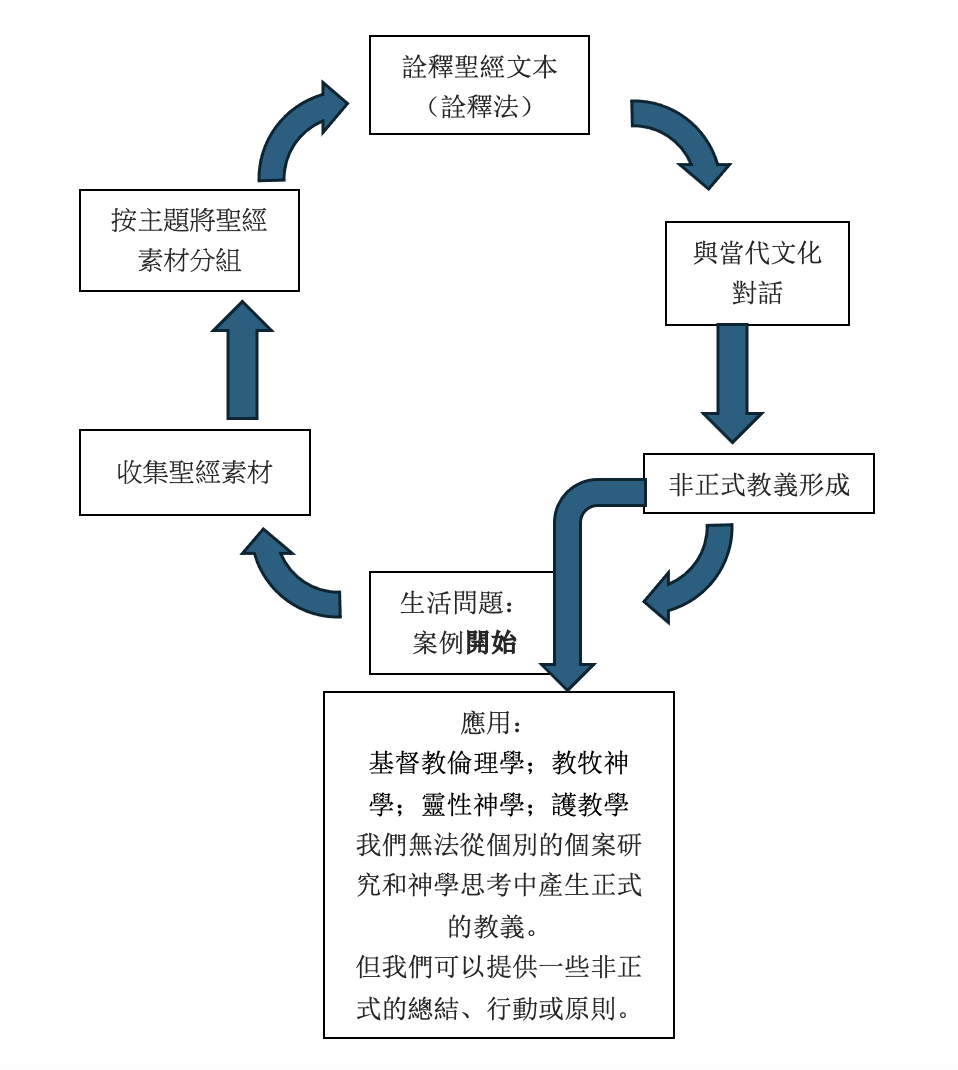

從某種意義上說,聖經中的傳道書就是 「在路上發展中 」的神學。書中充滿了「教授」在探究智慧、快樂、工作、金錢和宗教的實際經驗中對人生意義的神學思考,既在「日光之下」這暗語—從嚴格的從世俗角度看待人生的意義,也在「天國之下」這暗語—從對超然上帝的信仰看待人生經驗的意義。作者有可能是在反思自己的經歷,而不僅僅是與身邊的世俗主義探究者有關。因此,對於《傳道書》的作者和我們來說,從下而上地進行神學研究是一個永無止境的過程。在我們的人生旅途中,我們會遇到不同的掙扎和問題,這些都是我們神學之旅的起點。即使我們反復遇到同樣的問題,從下往上做神學的方法也會把我們帶入一個神學詮釋學的螺旋中,讓我們對上帝的認識越來越深。這種從下而上的神學詮釋螺旋可以用下面的圖 B 來表示。

圖B

圖 B 描述了從下而上的神學研究過程。人類學的出發點引導神學家首先在人類生活的處景下審視基督教信仰,然後確定上帝向世界傳達的信息的意義。這個難題將激勵參與者從一個問題開始來探究神對某個問題的說法。當參與者以所謂的詮釋學螺旋式上升的方式思考這一個問題時,最終會得出一個神學上有根據的決定或應用。通過在不同的生活問題上完成螺旋式詮釋,參與者將發展出一種腳踏實地的神學,將我們的基督教信仰與日常生活整體地結合起來。正如沃爾夫所言,基督教信仰並不是 「純粹知識」的表達,而是要通過將實踐者置於上帝與人類交往的總體敘事中,並通過對其作為代理人的構成進行說明,來指導基督教實踐[23]。

但是,為了進行從下而上的神學研究,即對上帝在某個具體問題上所說的話進行聖經神學的探究,參與者需要一種聖經神學來統一沃爾夫所說的 「上帝的總體敘事」,即真正意義上的整本聖經的聖經神學。一些聖經學者使用救贖歷史的方法。詹姆斯-漢密爾頓(James Hamilton)試圖用歷史救贖的總體結構來看待整本聖經的工作問題:創造、墮落、救贖和終末結束。

(1) 上帝在人類犯罪之前的完美創造中對工作的設計。從這裡開始,我們將考慮(2)在墮落世界中的工作是什麼樣的變質,(3)在主基督開創的國度中,工作應該是什麼樣的更新,最後,(4)《聖經》對主耶穌將帶來的新天新地中的工作應該是什麼樣的完美。[24]

遺憾的是,這位作者對聖經神學的貢獻只是描述性的系統教導,未能為在現實生活中掙扎的基督徒提供規範性的實用建議。然而,一些基督徒商業專業人士,包括撰寫《永遠蒙福地工作》第二卷「從上而下」部分的曾惠燕(Millie Chan)律師,用《聖經》這一總體性的宏大敘事來構建工作神學。[25] 這本易於使用的敘述在從下而上的神學反思中提供了一個聖經框架。換句話說,從下而上的神學需要從上而下的神學!以下是如何運用聖經神學反思問題的簡要總結:

創造–根據上帝的創造敘述,上帝的創造行為賦予該問題什麼價值?根據上帝的創造行為,上帝是肯定還是不肯定在這些問題上要採取的行動?

罪–如果上帝肯定了要對這些問題採取的行動,那麼人類的墮落對我們判斷或權衡問題的方式有何影響?人類的罪性是否會改變我們看待問題的方式?

救贖–人類的罪性給這一問題帶來了負面價值,耶穌的到來不僅拯救了人類,也拯救了整個宇宙。耶穌的救贖行動告訴了我們關於這個問題的什麼價值?在上帝對整個受造物的救贖行動中,我們應該扮演什麼角色?我們在這個問題上的獨特呼召是什麼?

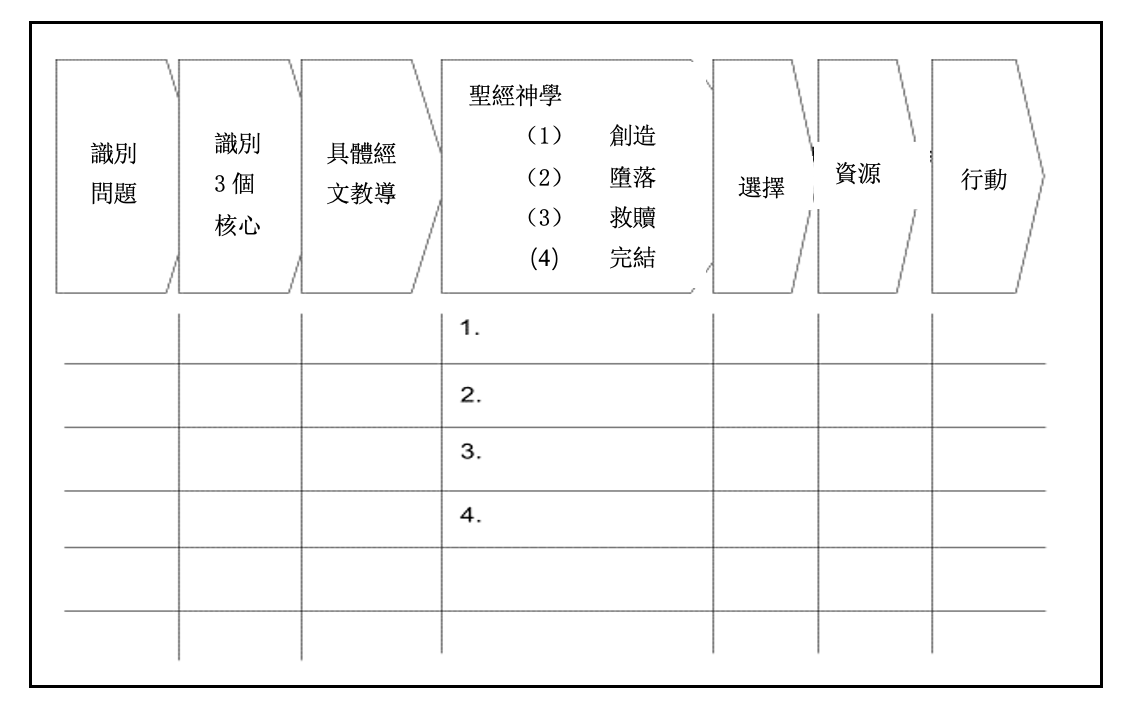

完結–我們生活在一個墮落的世界裡,但總有一天,上帝國度的最終圓滿將降臨人間。上帝將恢復整個受造界。當我們今天面對這個問題時,新天新地會給我們帶來什麼希望?這種希望如何給我們前進的力量?如圖 C 所示,我們將使用聖經神學的框架作為基督徒進行案例研究反思的基本資源。在我看來,沒有一種從下而上的神學方法比案例研究法更有幫助。

該圖表將幫助參與者確定案例中的重要問題,並引導他們從聖經神學的角度(創世、墮落、救贖和完結)來反思這些重要問題。

從下而上的神學案例研究法

我們研究的「案例」都是生活經歷[27],都是故事,而故事是上帝啟示我們的主要方式。尤金-彼得森(Eugene Peterson)說過,聖靈選擇的文學體裁是故事。[28] 一個能捕捉我們想像力的故事,似乎有著神奇的力量。在口述社會中,故事是傳播文化和真理的關鍵策略。在越來越多地將基於問題的學習作為一種教育策略的過程中,我們看到了故事對於有效學習的力量。[29] 認識到故事的社會性,案例研究最好與他人或小組一起進行。為了更好地理解案例研究方法的力量,讓我們一起來看一個案例。雖然名字和細節有所改動,但這個故事取材於真實情況。

一個樣本案例:更高的呼召?

「默里,我指望你來幫羅伯特擺正心態,讓他接受他那份公司貸款。我知道他覺得自己被呼召去宣教,但這並不能免除他對我的責任。」默里聽著比爾的這番話,回想起他多麼的關心比爾和羅伯特,以及他是多麼擔心神的呼召不會分裂這對兄弟。「羅伯特和我是生意夥伴,」比爾繼續說,「我們在創業之初就覺得神呼召我們一起事奉。我知道羅伯特安排今天上午晚些時候見你,我想我應該先見見你。你是我們倆的朋友,也是我們教會的長老。」比爾走後幾分鐘,羅伯特就來了。默里不知道幾天之內怎麼會發生這麼多事,為什麼他覺得自己被夾在了中間。

兩周前,在他們定期的門徒訓練中,羅伯特向默里拋出了這個重磅炸彈:「在宣教大會上,我得到了呼召–就像我妻子的聲音一樣清晰—當然她也聽到了呼召。我們都堅信,上帝在呼召我們去宣教,去贊比亞做學生工作。長久以來,我一直在做不會長久的工作。現在,我希望看到一些永恆的靈魂得到拯救,為天堂做出貢獻。」羅伯特今天來是為了繼續這個談話。羅伯特繼續說:「我和我的妻子希望教會能派我們出去,並且承擔我們每月的大部分生活費用。我們也希望你們在禱告中考慮成為我們的禱告和支援夥伴。需求是巨大的。」

默里聽著羅伯特對這一新使命的熱切信念,想起了三年前兄弟倆開始合夥創業時的情景,當時他們的高科技裝配企業(現在有 25 名員工)正在尋求創業資金。比爾比羅伯特年長許多,是公司的大股東,他用自己的私人住宅為公司75%的貸款提供了擔保。比爾沒有聽取默里的建議,沒有讓羅伯特為自己25%的公司貸款份額簽署擔保書。因此,從法律上講,羅伯特可以置身事外–考慮到現在他的生活有了更高的召命,他覺得這樣做是合理的。

羅伯特和默里的談話繼續進行著,默里找準時機問道:「你打算如何償還你那部分商業貸款?」

「我們希望比爾能接手,」羅伯特回答說,「他的能力比我們強多了,完全可以勝任。這生意對他來說就像嗜好一樣。」

「你考慮過賣掉你的房子嗎?」

「我們認為應該保留它並出租,這樣我們回來也有地方住。」

「那生意怎麼辦?」

「我曾希望它能給我帶來足夠的收益,讓我能夠提前退休,做一些服事主的事情,但這生意一直在苟延殘喘,而且看起來不會有任何起色。」

「你知道比爾剛來過嗎?」

「不知道,他說什麼了?」

「他說你對這一切當然有『平安』,而他卻要收拾『殘局』!」

「我沒有想到會聽到比爾會有這樣的反應,」羅伯特在離開家時說。

幾分鐘後,電話鈴響了。是比爾打來的,他讓默里安排他們倆和長老們見個面來解決這個問題。

從神學角度解讀案例的步驟

案例研究的第一步是考慮從故事中產生的所有問題;從這一廣泛的評估中,人們就可以明確核心問題是什麼。一旦確定了核心問題,就可以通過對《聖經》和神學的研究與思考來解決這些問題,從而得出解決問題的方案,包括利用特定的工具和資源。

讓我們以默里、比爾和羅伯特的故事為案例,來介紹一下這些步驟。

第一步,確定問題

當我們集思廣益地討論與這個故事有關的問題時,以下是一些被點到的問題。

– 羅伯特在如此短的時間內離開公司,這符合職業道德嗎?

– 讓比爾承擔全部貸款負擔公平嗎?

– 合作夥伴之間缺乏明確的溝通。

– 宗教信仰和道德義務之間存在著矛盾。

– 羅伯特的世界觀是二元論的,只重視宗教工作。

– 宣教士的呼召是否比商人的呼召更有價值?

– 宣教領域是否僅限於跨文化和海外佈道工作?

自己花點時間思考一下這個故事。衝突中是否存在上述清單中遺漏的問題?

第二步,確定核心問題

下一步是將研究範圍縮小到我們所理解的核心問題。為此,你可以找到在上述,第一步我們集思廣益得出的問題之間的聯繫,確定哪些問題有助於解決其他問題,最後歸納為兩至三個核心問題。 這些核心問題可以是有個案中關理性,感情或文化的因素。

下面是我們命名的兩個:

– 雖然羅伯特在法律上沒有償還貸款的義務,但仍然存在一個道德(更不用說關係)問題,即羅伯特應該如何履行他對基督徒兄弟和企業的責任。

– 二元論的世界觀導致羅伯特將他所認為的「宗教召喚」置於他在企業中的工作和作為企業合夥人的經濟責任之上。

第三步,我們可以問問聖經中是否有以特定方式解決這些問題的教導。在這一階段,我們還可以借鑒聖經故事。

在確定了道德義務和二元論世界觀這兩個核心問題之後,我們可以想想聖經是否直接談到了這些問題。我們得出了三段我們認為相關的聖經經文:

1.歌羅西書3:23-24:「無論做什麼,都要從心裡做,像是給主做的,不是給人做的。因你們知道,從主那裡必得著基業為賞賜,你們所侍奉的乃是主基督。」這些經文強調了在生活的各個方面勤奮工作和正直做人的重要性。

2.馬太福音6:3-4:「你施捨的時候,不要叫左手知道右手所做的,要叫你施捨的事行在暗中。你父在暗中察看,必然報答你。」這節經文肯定了即使是被認為是「非宗教」的活動也可以成為上帝使命的一部分。

3.彼得前書2:9:「惟有你們是被揀選的族類,是有君尊的祭司,是聖潔的國度,是屬神的子民,要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。」這節經文說,所有信徒都有祭司的角色。因此,從神的角度來看,在神的經濟中,宣教和商業活動的呼召都具有獨特的價值。

第四步,我們諮詢聖經神學

坦率地說,從下而上的神學是以從上而下的神學為前提的。曾惠燕(Millie Chan)在《永遠蒙福地工作》(Working Blessedly Forever)第二卷中使用的最好的從上而下的神學可能就是聖經神學。讓我回顧一下聖經神學的一些來源。

埃爾默-A-馬頓斯(Elmer A. Martens)在他的著作《上帝的設計:聚焦舊約神學》一書中對《出埃及記》5:22-6:8進行了注釋,揭示了上帝建立天國的藍圖,包括四個關鍵部分:拯救、建立社群、認識神和豐盛的生命。[30]通過這種訓詁學和主題方法,馬頓斯讓基督徒們找到了潛在的中心主題。小沃爾特-凱澤(Walter C. Kaiser Jr.)也就神的應許這個主題發展了一套聖經神學。他認為這種統一性的最佳方案正是在聖經本身反復提及的地方找到的「應許計畫」[31]。

比厄(G.K. Beale)分析了新舊約之間的文本互動性,從而構建了新約聖經神學。這種方法揭示了一條從《舊約》到《新約》的連貫敘事線索。比厄認為,這一敘事的中心是通過耶穌的生活、試煉、為罪人而死以及被聖靈復活來發展 「末世論中已然–未然—受造物的統治」[32]。

許多較新形式的聖經神學都將神的國度視為主要的主題之一,強調神的國度實現是一個連貫的過程。布魯斯-K.-瓦爾特克(Bruce K. Waltke)總結說:「聖潔仁慈的上帝不斷地介入歷史,建立祂的王國,以榮耀他的名。《新約》延續了上帝拯救人類的歷史」[33]。

在《舊約神學—從創造到新創造》[34] 一書中,華裔聖經學者黃儀章幫助基督徒把握歷史的內在目的。他闡明上帝創造的最終目的是更新。從《創世紀》中的創世到《啟示錄》中描繪的新天新地,黃氏表示:「隨著新天新地的出現,上帝的修復工作也已完成。哈利路亞!」[35]。

與此同時,一些聖經學者採用簡化的救贖歷史方法來構建聖經神學。例如,詹姆斯-漢密爾頓(James M. Hamilton)以創造、墮落、救贖和完結為主題,構建了他的工作神學。

(1)上帝在人類犯罪之前的完美創造中對工作的設計。從這裡開始,我們將考慮(2)墮落世界中的工作是什麼樣的,(3) 主耶穌開創的國度中的工作應該是什麼樣的,最後,(4) 《聖經》中關於主耶穌將帶來的新天新地中的工作是什麼樣的[36]。

現在,讓我們把《聖經》神學的一些主題應用到我們的案例中

- 創造:在創造的神聖秩序中,整體觀涵蓋了所謂的神聖領域和世俗領域,而不強加等級區分。以創造的起源為基礎,事業的召命與宣教事工同樣神聖。創造的使命強調了所有崇高追求在上帝祝福整個宇宙的總體使命中的內在價值,從而召喚所有人參與實現上帝的神聖目的。他們的事業屬於上帝為人類設定的目標。

- 墮落:人類墮落後,普遍存在的二元分裂玷污了受造界。亞當和夏娃是人類的代表,他們發現自己與上帝疏遠了,導致他們關係的破裂。這種隔閡延伸到了人類與地球以及人類與自我的掙扎中,因為墮落的世界觀將物質領域一分為二,認為物質屬世領域毫無價值,而靈性屬靈領域則擁有與生俱來的價值。羅伯特需要明白,他已經在做上帝的工作,儘管他很可能被上帝呼召或引領去外國服事。

- 救贖:耶穌基督的救贖使命不僅僅是靈魂的救贖,它還預示著分裂的二元世界觀一再復合,正如T.賴特所闡釋的那樣,在基督耶穌的身上天地合一。因此,耶穌的信徒被賦予了救贖職場及其文化的任務,因為創世記第三章所描述的詛咒已經玷污了職場及其文化。無論羅伯特留在企業或去贊比亞,他都是在實行神救贖的工作。

- 終末結束:創造和救贖的頂點將體現在新天新地的出現,二元論不復存在。基督教信仰與人類努力完美融合。在人類歷史的最終實現中,新的創造將反映伊甸園的原始之美,在那裡,每一種追求都成為對上帝的敬拜和服事。無論是經商還是宣教都能經歷到將來新天新地中整體性的的復。

第五步,選擇和資源

以下是對本案例的一些精煉思考,供參考。羅伯特選擇優先考慮自己的宗教使命,而不是作為商業夥伴的經濟義務,這可能會使比爾處於不利地位。雖然羅伯特似乎只有兩個明顯的選擇–以犧牲比爾為代價從事宣教工作,或者以犧牲自己的使命感為代價繼續留在企業中–但也許還有一個更具創新性的解決方案。

關於可能解除合作關係的道德問題,羅伯特應該主動與比爾進行坦誠的溝通,在承擔責任和解除責任時都尋求誠信。同時,羅伯特應該對自己的呼召進行徹底的審視,以確保他所感受到的去國外宣教工作的呼召不是受到了錯誤的工作神學的影響。

接受了這些神學反思之後,接下來羅伯特就可以尋找一些工具和資源來解決他向前邁進的過程中出現的具體問題。例如,關於職業分辨的問題,他可以看看戈登-史密斯(Gordon T. Smith)、[37] R. 保羅-史蒂文斯(R. Paul Stevens)[38] 和史蒂文-加伯(Steven Garber)[39] 所著的書籍。此外,羅伯特還可以參加職業分辨研討會,如職場轉化學院(Institute for Marketplace Transformation)提供的職業分辨迷你課程。

結論

恩斯特-溫德蘭(Ernst Wendland)指出了我們剛剛進行的這種研究的優勢。「在案例研究討論過程中,聽者(學生或職員)的全心參與和自我認知是顯而易見的。」[40] 這與金(Kim)的觀點不謀而合:「敘事是少數作為人類行為而廣泛傳播的一個基本方式和人類表達的一種基本策略。」[41] 案例–即敘事–是一種強有力的工具,它將學生的智力、情感和文化判斷歸納入討論之中。

在當今的後現代文化中,學生全面的參與對神學教育是至關重要。全球視角下的牧養神學:案例研究方法一書認為,案例研究創造了一個相互學習的社區,在這個社區中,每個人都將參與其中並相互學習;小組不是依賴于教師或講師,而是靠著一位主持人。談到他們在書中介紹牧養神學的方式時,編者寫道:「這些案例幫助並增強了作者對世界各地教會在牧養事工中所面臨的問題和議題的理解。」[42]亨利-努文(Henri Nouwen)寫道,「因為如果教育的目的是挑戰世界,那麼就是基督在挑戰教師和學生,讓他們放棄自我防衛,為真正的成長做好準備。」[43]在這種情況下,教室、企業中的小組或教會將從等級森嚴的從上而下的資訊傳遞轉變為一個彼此建造和成長的空間。

註腳

[1] 保羅-R-史蒂文斯,《職場神學第一卷:永遠有福地工作》書名待定:The Shape of Marketplace Theology, (Eugene, Oregon: Wipf & Stock, 2023), Introduction.

[2] 于卡文:《極端仁慈的上帝》,第一版(香港:福音證主協會,2015),7。

[3] James I. Packer, The Collected Short Writings of J. I. Packer.1: Celebrating the Saving Work of God, 1. publ (Carlisle: Paternoster Press, 1998), 314.

[4] Simon Chan, 《草根亞洲神學:從基層思考信仰》(Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 2014),第9頁。

[5] Chan,《草根亞洲神學》,9。

[6] Alister E. McGrath, 《基督教神學手冊》(英國牛津;美國麻塞諸塞州劍橋:布萊克威爾,1994 年),第 151 頁。

[7] 這三位神學家構成了從上而下進行神學研究的三種資源。McGrath, 151; Stanley J. Grenz, 《團契神學:連結基督的信仰與生活》 (Nashville, Tenn: Broadman & Holman, 1994), 21-24; Wayne A. Grudem, 《系統神學:聖經教義導論》(萊斯特:Inter-Varsity Press, 1994 年),第 25 頁。

[8] 米拉德·J. 艾利克森, 《基督教神學》, 第二版 (Grand Rapids, Mich: Baker Book House, 1998), 23.

[9] 艾利克森:《基督教神學》,70-84頁。關於每個步驟的詳細解釋,請參閱本頁。

[10] 路易士-伯克霍夫(Louis Berkhof),《系統神學》,新版,包含《系統神學》全文和原版《系統神學入門卷》;附新序(Grand Rapids, Mich: Eerdmans, 2004);艾利克森(Erickson),《基督教神學》;葛籣茨(Grenz),《團契神學:連結基督的信仰與生活》;格魯登(Grudem),《系統神學》;麥格拉斯(McGrath),《基督教神學》。請參見每本教科書的目錄。這些教科書涵蓋了基督教神學的所有主要神學主題。

[11] 格魯登, 《系統神學》, 25.

[12] Chan,《草根亞洲神學》, 9.

[13] Miroslav Volf and Dorothy C. Bass, eds., Practicing Theology: Beliefs and Practices in Christian Life(Grand Rapids, Mich: W.B. Eerdmans, 2002),245頁。

[14] Volf and Bass, Practicing Theology,247頁。

[15] Kathleen A. Cahalan, Edward Foley, and Gordon S. Mikoski, eds., Integrating Work in Theological Education (Eugene, OR: Pickwick Publications, 2017), 2.

[16] Cahalan, Foley, and Mikoski, eds., Integrating Work in Theological Education, 2.

[17] 艾利克森:《基督教神學》,180-81頁。

[18] Irene Alexander and Charles Ringma, eds., Pub Theology: Where Potato Wedges and a Beer Are a Eucharistic Experience (Great Britain: Piquant Editions, 2021).

[19] Alexander and Ringma, Pub Theology, 2.

[20] Alexander and Ringma, Pub Theology, 2.

[21] Alexander and Ringma, Pub Theology, 2.

[22] 霍華德·斯通和詹姆斯·杜克, 《基督徒的神學思考》, 第二版 (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2006), 60.

[23] Volf and Bass, Practicing Theology ,255頁。

[24] James M. Hamilton, Work and Our Labor in the Lord:Short Studies in Biblical Theology Series (Wheaton, Illinois: Crossway, 2017), 12.

[25] R. Paul Stevens 和 Lucas Lee 編著,《永遠蒙福地工作》,第二卷:職場神學的實踐(Eugene, OR: Wipf & Stock, 即將出版)。另見 Jeffrey B. Van Duzer, 《為何上帝重視商業(以及哪些仍需改進)》(Downers Grove, Ill.: IVP Academic, 2010), 18。

[26] 本圖表改編自 R. Paul Stevens 於 2016 年繪製的圖表。

[27] Patricia O’Connell Killen 和 John De Beer,《神學反思的藝術》(紐約:Crossroad,1994 年),1。

[28] 畢德生(Eugene H. Peterson), 《躍過高牆:俗世聖徒靈性旅程20課》,第 1 版 HarperCollins 平裝本(紐約:HarperCollins, 1998 年),第 3 頁。

[29] Perry Shaw,《神學教育的變革》:綜合學習實用手冊》。(美國:Langham Creative Projects :Made available through hoopla, 2014),277頁。

[30] Elmer A. Martens, God’s Design:A Focus on Old Testament Theology, 2nd. ed., 1. paperback ed (Grand Rapids, Mich: Baker Books, 1996), 24-25.

[31] Walter C. Kaiser, The Promise-Plan of God:A Biblical Theology of the Old and New Testaments (Grand Rapids, Mich: Zondervan, 2008), 18.

[32] G. K. Beale, 《新約的聖經神學:舊約聖經在新約聖經中的揭示》(Grand Rapids, Mich: Baker Academic, 2011), 16.

[33] 華爾基(Bruce K. Waltke), 《華爾基舊約神學》:第 1 版(Grand Rapids, Mich: Zondervan, 2007),第 167 頁。

[34] Yee-cheung Wong 黃儀章,《舊約神學 – 從創造到新創造》,(香港:天道書樓有限公司,2003)。

[35] 黃儀章, ,《舊約神學》, 423.

[36] Hamilton, Work and Our Labor in the Lord,第12頁。

[37] Gordon T. Smith, Consider Your Calling: Six Questions for Discerning Your Vocation (Downers Grove: InterVarsity Press, 2016).

[38] R. Paul Stevens, Playing Heaven: Rediscovering Our Purpose as Participants in the Mission of God (Vancouver: Regent College Pub., 2006).

[39] 高思帆(Steven Garber)《這世界的守望者》(唐納斯格羅夫,InterVarsity出版社,2014年)。

[40] Ernst R. Wendland, “The Case for a ‘Case-Study’ Approach to Theological Education in Africa,” Africa Journal of Evangelical Theology 17.1 (1998):45.

[41] Jeong-Hee Kim, Understanding Narrative Inquiry:The Crafting and Analysis of Stories as Research (Los Angeles: SAGE, 2016), 6.

[42] Henry S. Wilson, Judo Poerwowidagdo, Takatso Mofokeng, Robert A. Evans, and Alice Frazer Evans, Pastoral Theology from a Global Perspective:A Case Study Approach (Eugene, Or.: Wipf & Stock, 2005), 6.

[43] Henri J. Nouwen, Creative Ministry (Garden City, NY: Doubleday, 1978), 20.