作者:法比安-布爾喬亞 (Fabien Bourgeois)

本文將論證職場神學對Z世代仍然是息息相關的,因為二元論、一致性和無縫性[1]仍然是重要的挑戰。然而,職場神學需要進行調整,重點關注價值、聯絡和逆境,以適應後基督教文化。聯絡是一個關鍵因素,需要仔細關注(界限、虛擬關係、色情)才能很好地加以利用。教會和牧師需要瞭解如何與職場中的人打交道,瞭解他們的背景,多用他們的語言交談。

為什麼需要「職場神學」?

《聖經》中的三項規定 遵守的使命為基督徒的生活鋪平了道路。根據摩西五經的教導,猶太人和基督徒都認為,認識和愛上帝是他們信仰的核心,並且引導他們去愛鄰舍(《申命記》6:4-6)。在《新約》中,耶穌宣佈這是第一條也是最重要的誡命(太 22:36-40)。

福音派信徒無可爭議的使命是耶穌親自交給門徒的,要他們去使萬民作耶穌的門徒(馬太福音 28:20)。交通與通訊能讓世界近在咫尺,只需要一張機票或一部智能手機。然而,文化和語言的多樣性仍然是向萬國傳播福音的障礙。

其中一個主要的挑戰是在一個國家內,跨越社會階層,特別是向在職場上工作的人們傳福音。根據不同的研究,[2] 約有90%的人在大學畢業前,即人生的第一個四分之一內委身於基督。在後面四分之三的人生中,只有10%的人信主,比例非常低。一旦人們找到了自己的職業定位並組建了家庭,很少有人會(重新)考慮人生的目的和終結問題,除非遭遇苦難。職場是一個比大學校園更艱苦的宣教領域。2010年,洛桑運動明白了職場事工的重要性。然而,將職場主要視為分享福音的場所,是一種功利主義的工作觀(見表1)。

20世紀的佈道家葛培理(Billy Graham)和洛倫-坎甯安(Loren Cunningham)深知,與國家領導人交談對分享好消息非常重要。在當今世界,知名的領袖包括總統和政治家、富有的企業人士、著名演員、音樂家和運動員。不出所料,《聖經》強調,富人很難感覺到自己需要上帝(太19:24-5),智慧人也很難知道自己靈裡貧窮(太5:3)。金錢和屬世的智慧是承認自己需要耶穌的巨大障礙。

第三個使命是一項非常基本的任務,並非信徒獨有。《聖經》第一章就給出了這一授權:「要生養眾多,遍滿地面」,其次是 「治理這地,管理」動物和大自然(創1:28)。上帝授權人類統治受造物。只是後來,由於罪,土地受到詛咒,工作變得艱難(創3:17-19)。人類在繁衍的同時,往往以短視的方式統治受造物,導致資源過度開發。然而,最重要的是,工作是上帝的使命,這才是真正重要的。

如果說工作是上帝的使命,那麼基督徒就應該很容易地將上帝融入他們的工作場所。在新約中,保羅說我們是上帝的同工(林前3:9)。《聖經》鼓勵我們為神、[3] 與神[4] 和在神裡面[5] 工作,這反映了三位一體的事工:聖父、聖子和聖靈。如果與神同在,任何工作都是神的工作,都是神聖的。正如史蒂文斯所說,我們的呼召是將聖所擴展到世界,讓神的榮耀充滿世界!(民14:21, 哈2:14)。這就是國度工作(見表 1)。

事實上,對於基督徒來說,將信仰融入工作是一項挑戰,這也是「職場神學」存在的原因。基督教是在長期受希臘影響之後產生的。希臘哲學將靈性領域和物質領域分開,靈性領域比物質領域更重要。最晚在第一世紀,在福音傳播到各國的過程中,這個問題影響了保羅的著作。他不得不與諾斯替派作鬥爭,因為諾斯替派在猶太人和外邦人中滲透了一種錯誤的教義,即需要特殊的知識才能從物質世界中解脫出來。在歐洲,尤其是在法國,笛卡爾等現代哲學家重申了心靈(res cogitans)和身體(res extensa)之間的二元論,這一概念仍然深深地融入西方人的思想中。因此,在法國,在工作場所談論屬靈信仰是非常罕見和不受歡迎的。[7]西方基督徒比東方基督徒(東正教)更面臨著將身體和靈魂、工作周和主日再次合一的挑戰。

表 1:基督教對工作的不同看法

Z世代有哪些特徵?

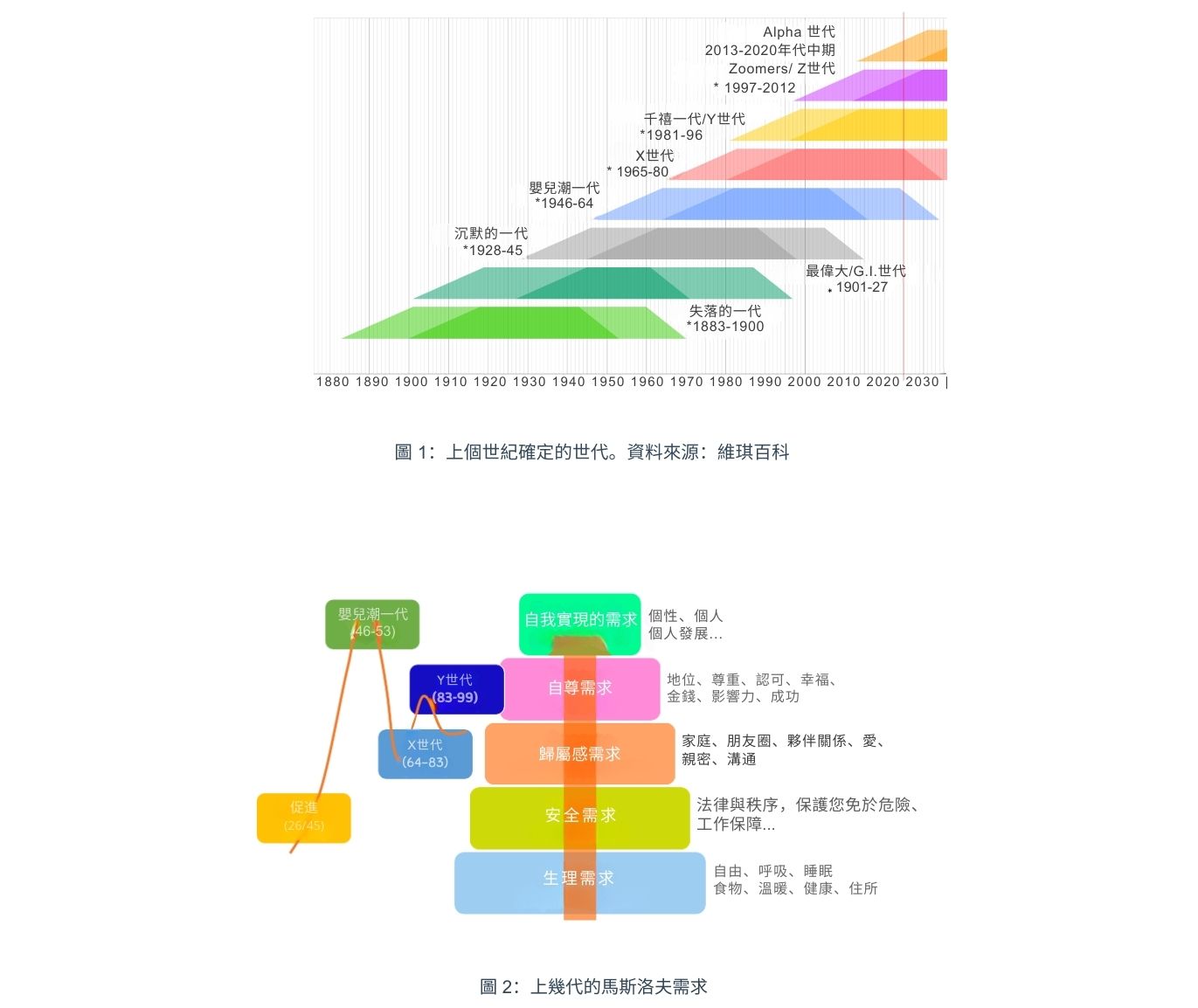

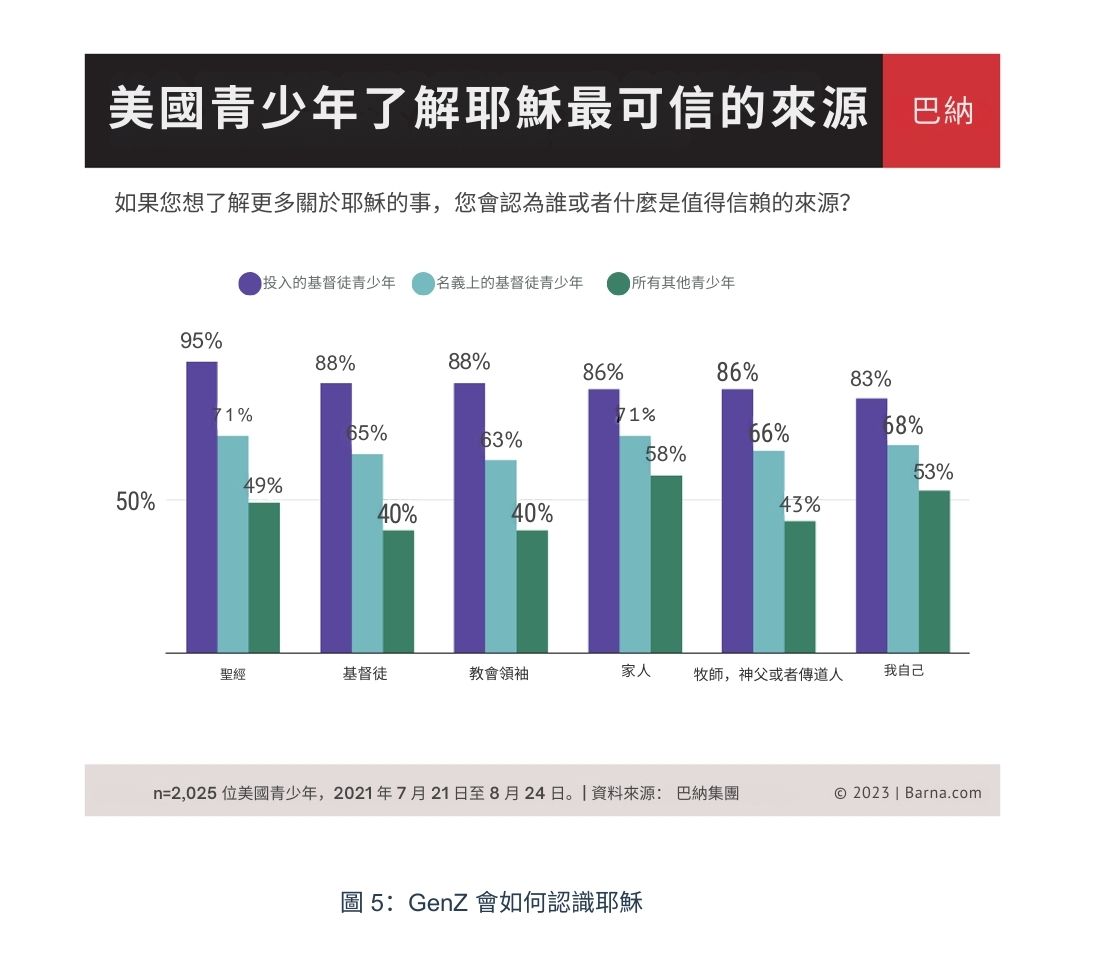

社會學家卡爾-曼海姆(Karl Mannheim)在1923年發表的論文《世代問題》中提出了世代理論,用以描述受社會歷史環境影響的人群之間的關係。戰爭和破壞性事件(第一次世界大戰、第二次世界大戰、冷戰、切爾諾貝利、福島、COVID-19)、科技(電視、電腦、智能手機)、音樂、經濟和社會環境以及社交媒體塑造了世代[8]。世代界限在各處波動(見上個世紀確定的世代。圖 2、圖 3 和圖 4),使他們產生了驅動力。

根據皮尤研究中心(Pew Research Center)的研究[9] ,Z世代(Zoomers)是數字原住民,生來就擁有智能手機,很早就接觸到社交網路。他們好奇心強、頭腦清醒、資訊靈通,因為他們很容易獲取資訊。智能手機也塑造了他們的時間觀念(即興、最後一分鐘)、形象觀念(自拍)和關注能力(煩惱)。「他們非常重視找到自己的身份並尊重他人的身份。他們捍衛多樣性和平等,並希望糾正由身份引起的不公正現象。他們向同伴和互聯網尋求建議和社群,向父母尋求安慰和支援」[10]。

在教會方面,西爾認為「千禧一代代表了啟蒙運動之後的第一代後現代群體」[11]。在這方面,Z世代與千禧一代不同。由於社交媒體的影響,Z世代的觀點是開放的、放任的。

Z世代富有創業精神,雄心勃勃,渴望在職場中學習和接受培訓。他們希望自己的意見得到認真對待,看重老闆的經驗和領導才能。根據安永的一項研究,[12] 他們對公司的忠誠度較低,要求真實,並且是為了生活而工作(而不是為了工作而生活)。他們非常重視工作與生活的平衡。

對於在歐洲工作的Z世代基督徒來說,他們可能會懷疑新教工作倫理是否仍然是一種有效的範式。在瑞士,受加爾文派[13] 和德國路德教影響的所謂新教工作倫理仍然影響著上一代人。加爾文派更為嚴格(激進),路德派更為寬鬆(保守)。改革家讓-加爾文(Jean Calvin)以苦行著稱,喜歡用「勤奮工作取悅上帝」來激勵聽眾。他關於預定論的教導造成了某種焦慮,促使他的追隨者有效地利用時間。但是,作為第一個後啟蒙、後現代的世代群體,Z世代是在歐洲後基督教背景下形成的。很少有人是基督的跟隨者,而大多數人仍然認為自己受到基督教傳統的影響。

Z世代在信仰與工作融合方面面臨哪些挑戰?

第一個挑戰仍然是二元論。人類具有深刻的靈性,但現代西方思想尚未擺脫希臘和笛卡爾哲學將身心分離的做法。二元論並非基督教虔信派的專利,而是跨越不同教派的。這種根本性的改變需要時間。對靈性和意義的追求既是當今世界的矛盾,也是機遇。Z世代是「開放的」,既有基督徒,也有尚未信主的人,這使得以新的方式分享福音成為可能。

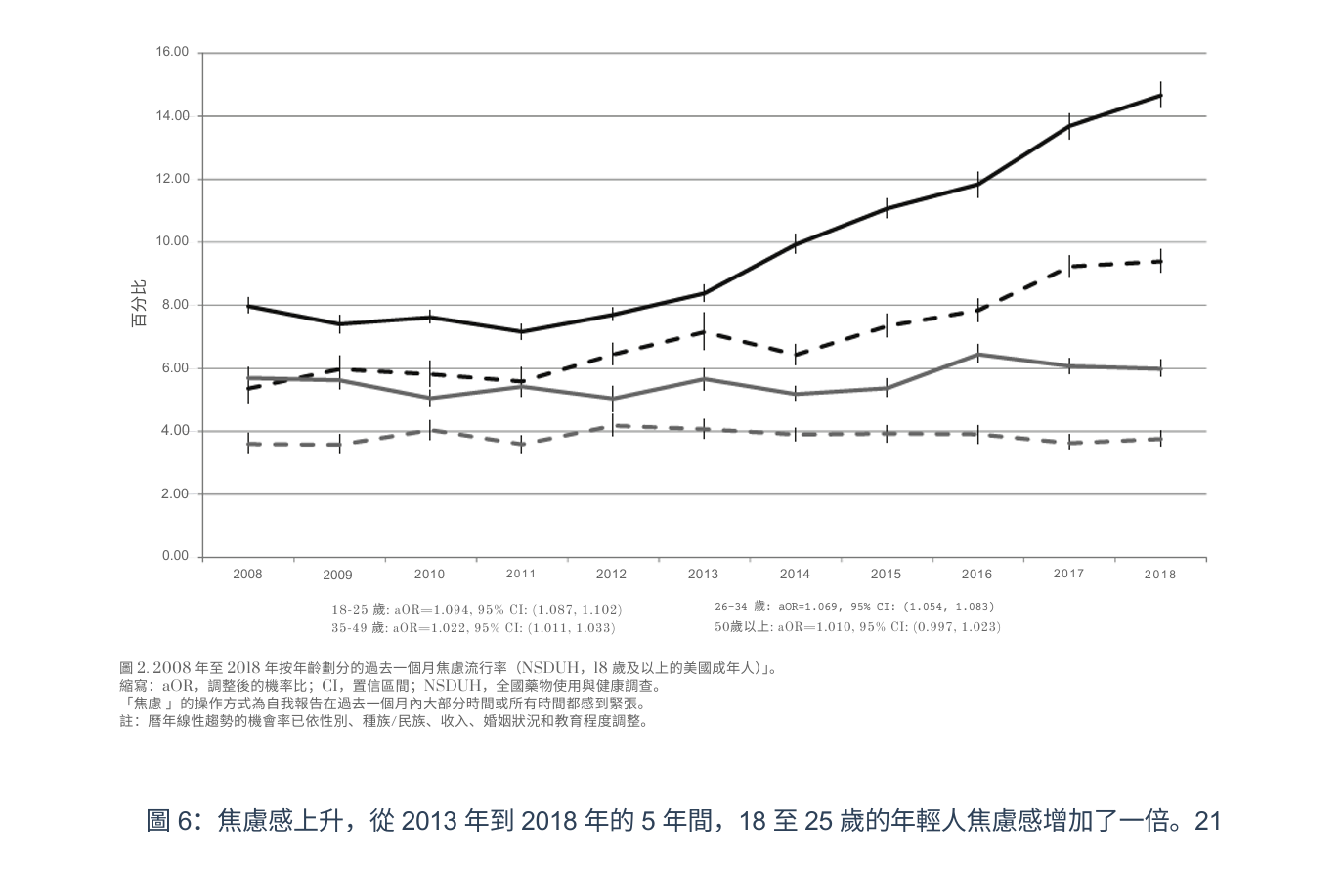

其次,教會在派遣平信徒到職場宣教方面做得不好,在裝備他們在職場上分享福音方面也做得不好,[18] 許多工人感到與他們的牧師脫節,因為牧師使用的不是同一種語言。[19] 與牧師或教會領袖相比,美國青少年更有可能通過家人、聖經或自己瞭解耶穌(見圖5)。儘管如此,友師的作用還是存在的。巴納公司首席執行官金納曼寫道:「擁有一位屬靈友師是幫助青少年培養堅韌不拔的信仰的最有力因素之一–這種信仰會隨著時間的推移不斷成長和維持,並幫助引導他們實現人生的意義和目標」。

圖 5:Z世代如何瞭解耶穌

第三,《聖經》中的教義與當今的生命法則越來越不一致:墮胎、自殺、優生學、基因操縱、同性戀和性別。在工作中,引用《聖經》中關於同性戀的內容將是一個嚴重的問題,會導致被許多公司解雇。對於Z世代的人來說,這是一個重要的話題,而上一代基督徒在這個問題變得極具爭議之前就已經建立了自己的事業。我們需要非常謹慎地處理這個問題;首先是為了我們所談論的人,其次,Z世代非常抵制規範性聲明。道德已經變得非常個人化,這可能會削弱福音在改變生命方面的影響力。

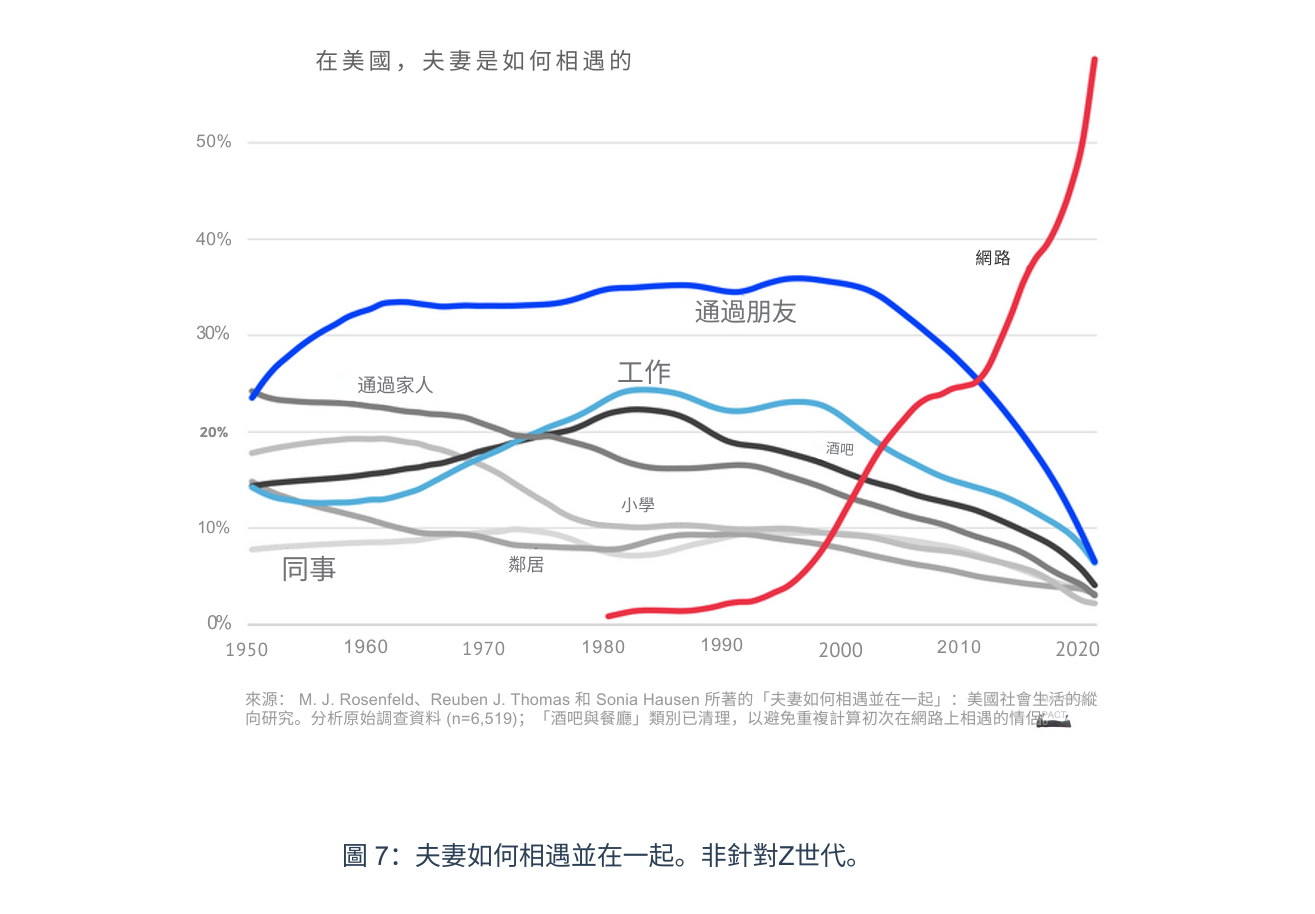

第四,「聯繫感」是與Z世代最相關的話題。聯繫感意味著效率,但也意味著分心、虛擬世界和虛擬關係。許多人是在Covid-19期間開始上大學的。由於無法聯繫,被迫遠程學習或工作,他們在人際關係方面產生了一些焦慮。在我們25年的工作經驗中,我們最近發現年輕的工程師不敢第一次給供應商打電話,寧願發送電子郵件或在互聯網上搜索資訊,而不是去找隔壁稍年長的工程師。心理健康是大學校園的頭號問題。自2008年以來,隨著社交網絡在2012-2013年和Covid-19年代的爆發,年輕人的焦慮情緒明顯增加(見圖6)。福音能為心靈帶來平安和解放(路 4.18-19)。

圖 6:從2013年到2018年,5年間18-25歲人群的焦慮感上升了一倍。

圖 7:夫妻如何相識並在一起(HCMST)。非以Z世代為重點。

聯繫感影響關係的建立。無論身處何地,都有可能與相同的朋友保持聯繫,這就降低了與他人當面聯繫的能力。另一方面,人們比以往任何時候都更善於在網上建立關係。例如,令人驚訝的是,在2024年,超過60%的情侶在網上相識,而2000年這一比例僅為5%。

聯繫感增加了分心和即時性:Z世代的注意力持續時間較短。Z世代的注意力持續時間較短。學習聖經、花時間禱告和默想都需要耐力和毅力。例如,人們聽音樂的時間比以往任何時候都多,而花費數小時和數年時間學習樂器的人卻越來越少。克勞奇(Crouch)警告說,要警惕這種縮短時間的誘惑,因為人們更看重眼前的回報,而不是延遲的回報[23]

聯繫感使得我們為工作與生活平衡設定健康的界限具有挑戰性。在全球經濟中,每週7天、每天24小時都有電子郵件和電話打進來,中國的微信就更不用說了。需要明確家庭生活和社會關係的優先次序。柯默(Comer)闡述了用來消除匆忙、將獨處的時間和安息日融入生活的訓練[24]。

聯繫感意味著誘惑,我們必須承認,對Z世代來說,考驗並不容易。性、權力和金錢是對基督徒最常見的考驗[25]。過去幾十年來,關於金錢和權力並沒有太多改變。然而,性和色情比以往任何時候都更容易獲得。虛擬女友和虛擬性關係可以通過虛擬實境眼鏡來實現。有人說,色情是21世紀的毒癮。這對年輕基督徒來說是非常可恥的,有時罪惡感會使他們不願意承擔基督徒活動的責任。如果他們被貼上基督徒的標籤,而又不能做到完美,同事們就會發現這種不協調的現象,這對職場中的Z世代是一種威脅。

職場神學應該解決什麼問題,才能對Z世代人有意義?

怎樣才能在靈性上振奮他們?

我們建議與Z世代人一起踏上旅程。這個旅程將反復定義他們在職場中的使命、他們工作的意義(神學)、為什麼這很重要、他們在工作中應具備的道德(倫理)、在黑暗的世界中做鹽做光、尋找公義、抵制性/權力/金錢的考驗、為自己和他人活出寬恕和恩典。毫無疑問,有必要重新定義職場靈性,以適應他們的生活方式。這就是史蒂文斯提出的四個融合領域。

與從事相同行業或活動的其他基督徒建立關係適合他們的生活方式。作為後基督徒群體,他們沒有教派之分,這為他們打開了許多大門。IMT研究員小組的 模式無疑符合他們的期望,因為他們以小組的形式聯繫在一起,共同應對工作生活中的挑戰。我們希望聽到他們在教會中分享更多的挑戰。教會不應該用過多的專案來使Z世代的人惴惴不安,而應該鼓勵他們在工作場所有意識地宣教。每個基督徒都有使命,無論是在職場上還是在其他地方。

在這個旅程中,我們需要像保羅一樣體現信仰與工作的勵志領袖,他是年輕兄弟提摩太的榜樣。工作中的信仰是個人成長的源泉,但工作場所的限制和行為使我們帶著信心、希望和愛在這個被邪惡欲望驅使的世界裡生活充滿挑戰。三重事工(家庭、教會、工作)必須平衡兼顧,才能激發靈感;我們的建議是,在一個充滿變數和挑戰的世界裡,根據個人的三重底線來定義和生活[27],並且必須定期進行重新評估。記住,我們最終的激勵是耶穌,祂是一位僕人式的領導者,沒有利用自己的權力為自己謀利。

我們已經詳細討論了與「聯絡」相關的Z世代問題;Z世代所特有的最嚴峻挑戰是連貫性(誘惑)、學會建立關係、面對焦慮、抵制即時性的誘惑以及培養忍耐力。福音是帶來平安、自由和喜樂的好消息(路4:18-19)。

我們提到了後基督教世界日益嚴重的逆境。有些觀點最好不要說出來。然而,我們有信心和盼望(末世論的)。正如威廉姆斯所說,我們必須學會像流亡者一樣肩負使命地生活[28]。

因此,我們已經表明,職場神學並不需要重新制定,而是要適應Z世代的挑戰。職場的轉化是 因著上帝的恩典和許多人擁護國度的工作而發生的。福音賜予生命、改變生活、充滿希望,我們在世上的旅程也將如此,因著上帝的恩典!

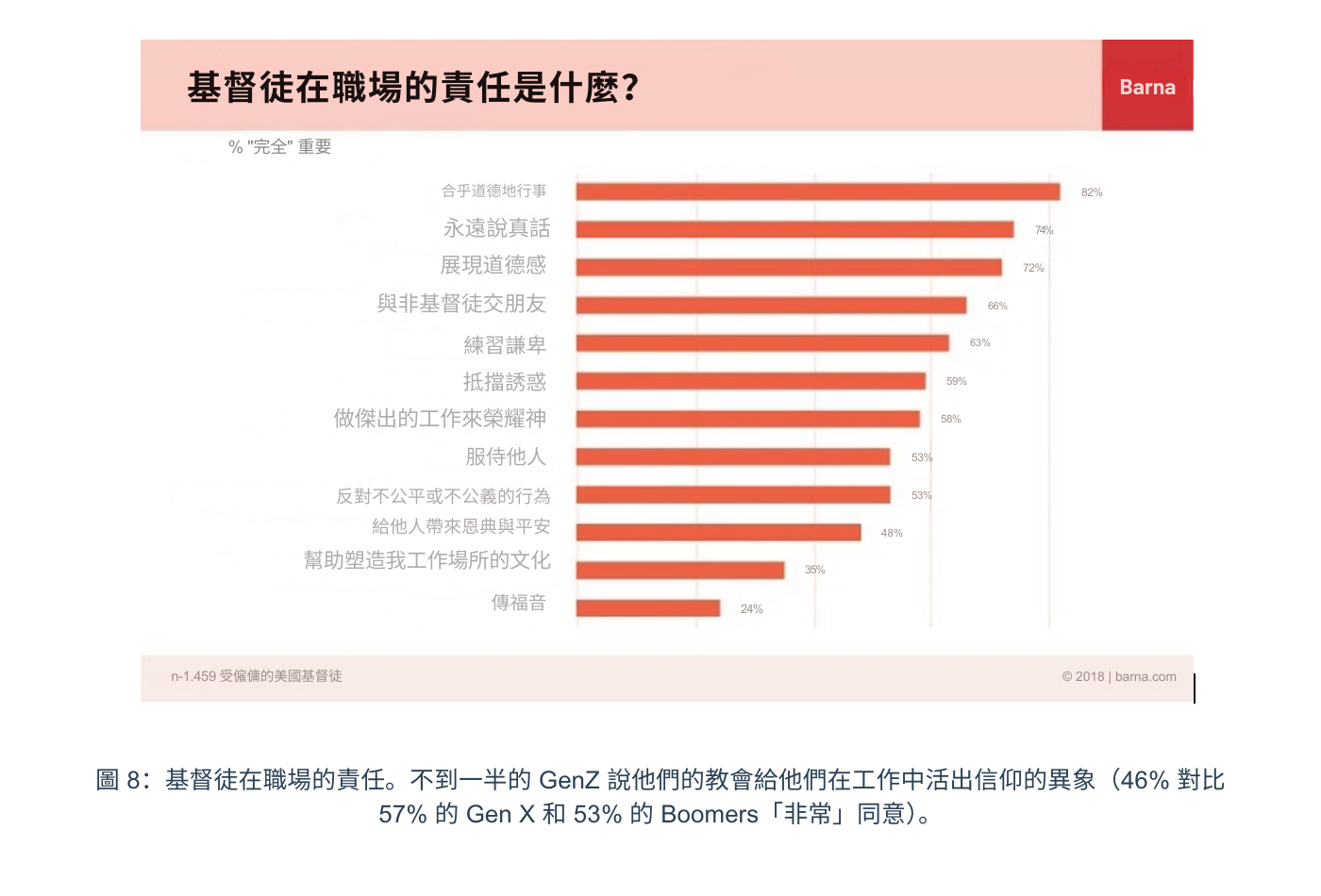

圖 8:基督徒在工作場所的責任。不到一半的Z世代人說他們的教會給了他們在工作中活出信仰的異象(46%對57%的X世代和53%的嬰兒潮世代「強烈」同意)。

參考資料

[1] 史蒂文-加伯,The Seamless Life – A tapestry of love & learning worship

&work (InterVarsity Press, 2020).

[2] 巴納(Barna)的一項研究確實提到,94%的人在18歲之前就會委身。另一項專門針對福音派的研究稱88%:« The Spiritual Journey – How

Evangelicals Come to Faith » (Grey Matter Research Consulting & Infinity

Concept, 2024), https://www.infinityconcepts.com/wp-

content/uploads/2024/01/The-Spiritual-Journey-Downloadable.pdf.

[3] 詩41:11

[4] 詩127:1,林前3:9,西1:17

[5] 林前15:58,西1:27,約15:5

[6] R.保羅·史蒂文斯,《上帝國的職場神學》(Cascade Books,2022年),第7頁。

[7] 為了說明法國學校的情況,我們提供了馬蒂厄-福切爾(Matthieu Faucher)的案例,他是一名不可知論教師 ,因在宗教課程中使用《聖經》經文而於2017年被解雇。經過漫長的程序後,在2020 年仍維持該指控,但被解雇的處罰被認為是過重的。irel-actu-malicornay-annexe-justice.pdf

[8] 簡·皮爾徹, « Mannheim’s Sociology of Generations: An Undervalued

Legacy »,《英國社會學雜誌》45,第3期,1994):481-95, https://doi.org/10.2307/591659.

[9] 邁克爾·迪莫克,« Where Millennials end and Generation Z begins »(皮尤研究中心,2019年1月17日),https://www.pewresearch.org/short-reads/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/。

[10] 蘿勃塔·卡茨,“How Gen Z Is Different, According to Social Scientists,”,《太平洋標準》,4月。

2, 2019, https://psmag.com/ideas/how-gen-z-is-different-according-to-social-scientists

[11] 大衛·約翰·塞爾, Jr., The New Copernicans: Millennials and the Survival

of the Church

(田納西州納什維爾:湯瑪斯-尼爾森,2018年),第20頁。

[12] 瑪西·梅裡曼,« How is Gen Z driving shifts in how we all live, work

and play? 2024 EY Live Work Play Stud »(安永,2024年),https://www.ey.com/en_us/consulting/how-gen-z-is-driving-shifts-in-the-workplace-and-beyond。

[13] 斯蒂芬·卡爾伯格,《馬克斯·韋伯:現代性的閱讀與評論》(霍博肯:威利,2015)。

[14] 克利斯蒂安·庫恩,« Ces générations qui vont nous défier » (CONSEIL

NATIONAL DES ÉVANGÉLIQUES DE FRANCE (CNEF), Lyon, 26 novembre

2018).

[15] 庫恩。

[16] 庫恩。

[17] 同樣,在日本,人們在工作時不談論祖先崇拜。

[18] Lausanne: The Church’s Failure to Embrace the Workplace (Lausanne

Movement, 2010), https://lausanne.org/video/churchs-failure-embrace-

workplace. 遺憾的是,此陳述在2024年首爾的洛桑大會中被再次提到了。

[19] 在法國,在許多教會中,牧師的社會地位往往很低,不像企業界的經理那樣有權威。而在神召會,情況恰恰相反,牧師往往擁有所有的權力和非常尊貴的社會地位。

[20] Renee D. Goodwin等人,« Trends in anxiety among adults in the

United States, 2008-2018: Rapid increases among young adults », Journal

of Psychiatric Research, no 130 (2020): 44146.

[21] Michael J. Rosenfeld, Reuben J. Thomas, et Sonia Hausen, « How

Couples Meet and Stay Together (HCMST) 2017, 2020, 2022, United States »

(Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor],

2024), https://doi.org/10.3886/ICPSR38873.v1.

[22] 羅森菲爾德,湯瑪斯· et Hausen.

[23] 播客文字稿:Andy Crouch et Reed Kelsey,ANDY CROUCH ON TECHNOLOGY AND FORMATION,Podcast,News Coach Podcast from

WORLD Radio and God’s WORLD News, 2024,

https://newscoach.gwnews.com/podcasts/64-andy-crouch-on-technology-

and-formation.

[24] 約翰-馬克-科默,The Ruthless Elimination of Hurry: How to Stay

Emotionally Healthy and Spiritually Alive in the Chaos of the Modern

World(科羅拉多斯普林斯:皇冠出版集團,2019年)。

[25] 約翰-派博:《回到軌道上的金錢、性愛與權力》(好書公司,2016年)。

[26] R. Paul Stevens, Working blessedly forever. Volume 1: The shape of marketplace theology (Eugene, Oregon: Cascade Books, 2024), 186.

[27] Bruno Roche et Jay Jakub, Completing Capitalism: heal the business to heal the world (Berrett-Koehler Publishers, 2017).

[28] Paul S. Williams, Exiles on Mission – How Christians Can Thrive in a Post-Christian World (Grand Rapids: BrazosPress, 2020).